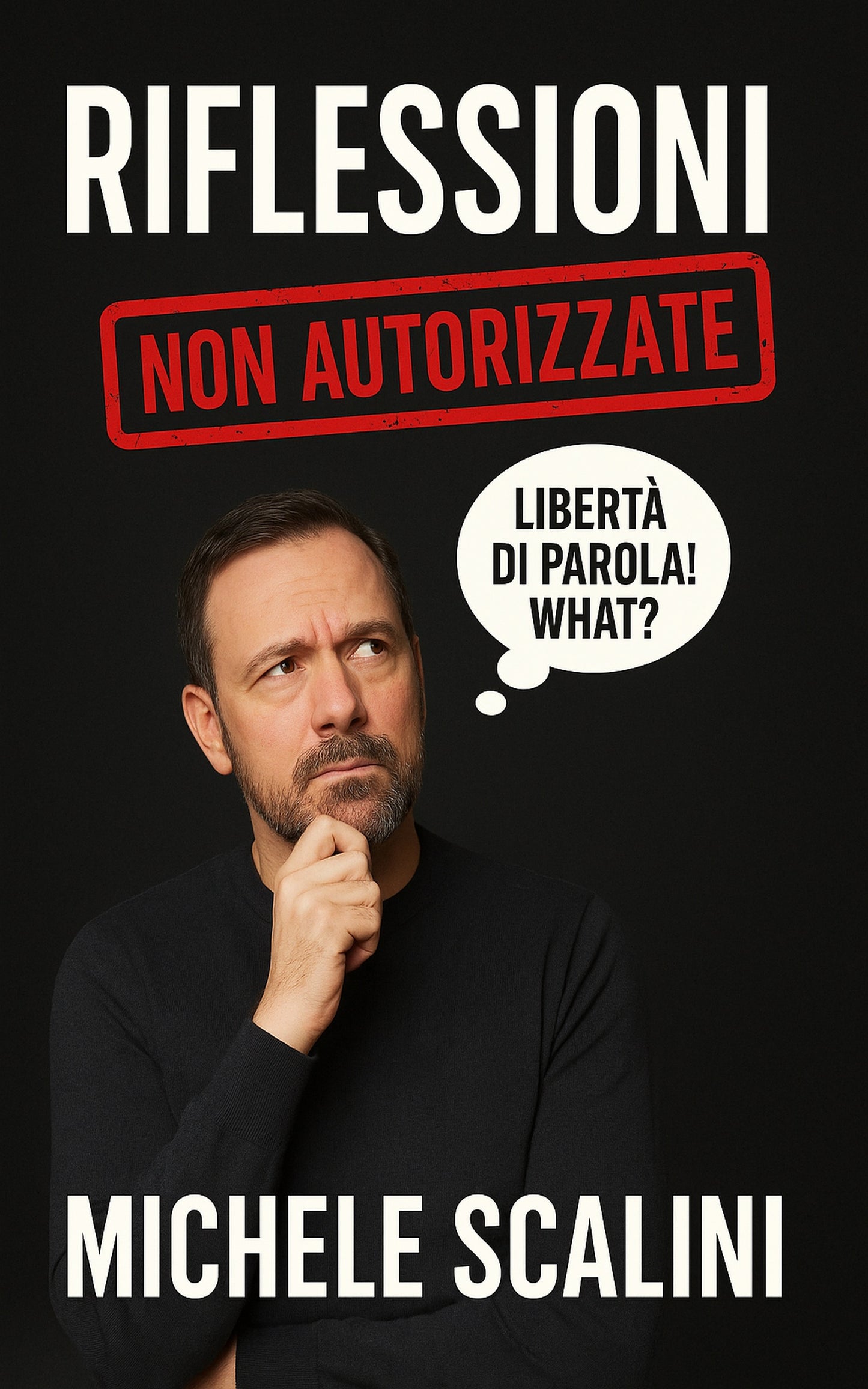

Michele Scalini

Riflessioni non autorizzate

Riflessioni non autorizzate

Antifascismo, ideologia woke, ecologia, progresso, politica, religione: il nostro presente è pieno di parole d’ordine, slogan e certezze che sembrano intoccabili.

Ma cosa accade se qualcuno decide di guardarci dentro con pensiero critico e smontarle pezzo dopo pezzo, con un pizzico di ironia?

È quello che fa Michele Scalini in queste pagine: osserva il mondo, intreccia riferimenti storici ed esperienze personali e ne tira fuori riflessioni che fanno sorridere e, allo stesso tempo, inquietano.

Qui non troverete consolazioni né risposte rassicuranti.

Solo domande scomode, contraddizioni in bella vista e paradossi serviti con il giusto sarcasmo.

Perché il mondo è già abbastanza serio da solo: tanto vale riderci sopra.

Se vi riconoscerete in queste pagine, bene.

Se vi offenderete, ancora meglio.

In entrambi i casi, la missione sarà compiuta: perché certe riflessioni non hanno bisogno di autorizzazioni.

Dettagli Prodotto:

Editore: Independently published

Data pubblicazione: 28 Settembre 2025

Lingua: Italiano

Copertina flessibile: 446 pagine

ISBN: 979-8267492522

Genere: Satira, Sociologia

Primo Capitolo

Prima di procedere con l’introduzione vera e propria di questo libro, desidero precisare che questa rappresenta la prima occasione, nella mia carriera di autore, in cui mi ritrovo a scrivere un testo di questo genere.

Sono infatti abituato a cimentarmi con romanzi di fantascienza, avventurosi e ricchi di azione, nei quali il lettore può stringere un legame autentico con i personaggi della storia.

La maggior parte dei miei scritti è ambientata in futuri distopici, talvolta post-apocalittici, che sono quelli che prediligo, oppure in mondi in cui la società ha imboccato una deriva negativa, spesso estrema, fino a delineare scenari cupi, oppressivi e alienanti.

Descrivere un mondo distopico, in stile George Orwell o Aldous Huxley, non significa soltanto sottolineare che il governo esercita un controllo autoritario sulla popolazione, né limitarsi a raccontare quanto tale controllo condizioni le vite dei cittadini.

Occorre piuttosto soffermarsi sulle emozioni vissute dai personaggi e sul modo in cui essi descrivono il loro universo, affinché il lettore possa osservare la realtà attraverso i loro occhi e riuscire a materializzare nella propria mente la condizione autentica in cui essi vivono.

Dal mio punto di vista personale, considero il lato emotivo del personaggio, insieme al suo senso critico nel mostrare al lettore il proprio mondo, come la colonna portante dell’intero romanzo.

Essendo io stesso il narratore, finisco inevitabilmente per esprimere le emozioni che proverei se mi trovassi a vivere in un universo oppressivo come quello descritto nella storia.

Per alcuni romanzi, in particolare quelli che ruotano attorno a società distopiche, attingo a ciò che ho letto sulle dittature che hanno segnato il secolo scorso: quelle nazifasciste, naturalmente, e quelle comuniste vissute nell’Unione Sovietica.

Eppure, nonostante questi riferimenti, che ormai conosciamo piuttosto bene grazie a ciò che abbiamo studiato a scuola o appreso attraverso documentari e testimonianze di quel periodo storico, nelle mie distopie traggo ispirazione anche da fatti che appartengono al nostro presente.

Lo faccio perché, sotto certi aspetti, ritengo che noi stessi stiamo vivendo una distopia reale.

Per distopia, tanto per essere chiari, si intende la rappresentazione di una società futura o alternativa, caratterizzata da oppressione, controllo, degrado o ingiustizia, spesso impiegata per mettere in evidenza i rischi e le derive negative già insite nel presente.

Come premessa personale, e per chiarire le intenzioni che mi spingono a scrivere questo testo, vorrei dirti che sin da bambino ho sempre coltivato uno sguardo critico nei confronti della società in cui viviamo.

Nel corso della mia vita ho cercato di mantenere un pensiero libero, non condizionato da ideologie politiche che, dal mio punto di vista, tendono più a dividere e a sottomettere le persone che a guidarle.

Le ideologie, siano esse di destra o di sinistra, finiscono infatti per alimentare il celebre “divide et impera”, che non è soltanto una citazione letteraria di un autore antico, ma la sintesi perfetta di una strategia politica esercitata fin dall’antichità.

In sostanza, ma sono certo che lo saprai bene, si tratta della pratica del “dividi e comanda”.

Ovvero una forma concreta di potere che i Romani hanno reso celebre e che la storiografia ha consegnato alla memoria collettiva attraverso quelle due parole divenute proverbiali.

La strategia consisteva nel mantenere divisi popoli, fazioni o gruppi sociali, in modo che non potessero unirsi contro chi deteneva il potere.

Nel frattempo, mentre i popoli si accapigliavano per qualsiasi questione, e basta guardare oggi le liti feroci su temi politici o persino sportivi, i governanti portavano avanti i propri piani senza che nessuno se ne accorgesse.

Questa strategia continua a essere adottata da chiunque impugni le redini del comando di una nazione, senza distinzioni di bandiere politiche, poiché resta, innegabilmente, un metodo efficace.

Per controllare la massa, infatti, la divisione delle persone è l’arma più potente: la disunione e l’allontanamento tra le parti costituiscono il vero punto di forza di chi governa, di qualsiasi ideologia politica provenga.

Naturalmente, non ho mai permesso neppure alla religione di intaccare il mio bisogno di mantenere un pensiero libero.

Devo ammettere, tuttavia, di aver tentato di seguirla come fanno tanti, ma non è mai riuscita a convincermi fino in fondo, e ormai sono giunto alla conclusione che mai ci riuscirà.

Ci tengo a precisare che non sono un filosofo, né un sociologo, né tantomeno un moralista, e non ho alcuna pretesa di identificarmi come tale.

Non porto verità assolute, non dispenso insegnamenti e non predico da un pulpito: sono semplicemente una persona che osserva, ascolta e, cosa ancor più scomoda, pensa.

E il pensiero, si sa, è una faccenda pericolosa, perché non si lascia controllare.

Non tanto per chi pensa, quanto per chi ascolta: prima o poi, inevitabilmente, qualcuno si offende o fraintende.

Viviamo in un’epoca in cui la parola opinione è diventata una moneta di scambio universale: tutti ne hanno una, tutti vogliono spenderla, spesso senza preoccuparsi del suo reale valore.

E in questa babele di voci, la libertà di parola è sacra soltanto finché non la eserciti davvero; perché è proprio in quel momento che diventa scomoda o, peggio ancora, non autorizzata.

Questo libro nasce così: come una raccolta di riflessioni che nessuno mi ha chiesto, che nessuno ha approvato e che, probabilmente, avrei fatto meglio a tenere per me.

Molte di queste idee, in realtà, hanno preso forma altrove: in brevi monologhi condivisi sui social sotto forma di video realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, nei quali un personaggio fittizio li recita al pubblico con lo stile dissacrante della stand-up comedy.

La stand-up comedy è una forma di spettacolo comico in cui un artista, da solo sul palco, intrattiene il pubblico attraverso monologhi costruiti su battute, osservazioni ironiche, racconti personali e riflessioni che spaziano dai temi quotidiani a quelli sociali o politici.

È caratterizzata da uno stile diretto, spesso improvvisato e irriverente, fondato su un rapporto molto stretto tra comico e spettatori.

Quei monologhi erano piccole schegge di ironia lanciate nel mare aperto di internet, tra un like, uno scroll distratto e l’immancabile fiume di commenti indignati, troppo spesso volgari e incivili.

Questo libro non fa che raccogliere quelle scintille, ampliarle e dar loro lo spazio che meritano: non più pochi secondi di attenzione, ma pagine intere di riflessioni non autorizzate.

Ogni volta che mi sono imbattuto in un fatto di cronaca, in un episodio storico o, più semplicemente, in una scena di vita quotidiana, dentro di me scattava un pensiero.

A volte prendeva la forma di una domanda, altre di un paradosso, altre ancora di una battuta che, con un filo di cattiveria, si trasformava in osservazione.

Queste osservazioni hanno iniziato a moltiplicarsi, a stratificarsi, fino a farmi comprendere che dietro ogni singolo evento, grande o piccolo che sia, si nasconde sempre un dettaglio capace di svelare l’assurdità della condizione umana.

La storia ce lo racconta attraverso guerre e rivoluzioni; l’attualità ce lo sbatte in faccia con i social, la politica, le mode del momento e i talk show.

La differenza è che io scelgo di non narrarle con la serietà che ci si aspetterebbe: preferisco, invece, servirle con un pizzico di ironia, che spesso sa essere più tagliente di qualsiasi trattato accademico.

Ho scoperto, infatti, che quando affronti un argomento qualunque e ci infili dentro una battuta ironica o una metafora scherzosa, l’attenzione di chi ti ascolta si accende all’istante.

Per questo, ogni capitolo prende avvio da un riferimento concreto: un episodio storico, un fenomeno sociale, un vizio contemporaneo.

Non per spiegarlo, né per giudicarlo, ma per trasformarlo in trampolino verso la riflessione.

Una riflessione che non si prende mai troppo sul serio, ma che allo stesso tempo non concede sconti.

Non aspettarti, dunque, risposte definitive: qui troverai soprattutto domande.

Non aspettarti sermoni: troverai sarcasmo, spesso cinico, talvolta amaro.

Non aspettarti coerenza: un po’ ce n’è, ma solo perché la realtà, in fondo, non lo è mai del tutto.

Il filo conduttore è la risata.

Non quella facile, da cabaret della domenica, ma quella che arriva un secondo dopo, quando ti accorgi che, dietro ciò che faceva ridere, c’è sempre un granello di verità.

La risata che, se sei onesto con te stesso, si trasforma in un piccolo pugno nello stomaco.

Qualcuno riderà, qualcuno si offenderà.

Ma è giusto così!

L’ironia serve proprio a questo: a mettere il dito dove fa male, ma farlo con un sorriso, perché la vita, in fondo, non è altro che una commedia involontaria.

Noi ci prendiamo terribilmente sul serio, mentre il mondo, beffardo, ride di noi.

Queste, insomma, sono riflessioni non autorizzate.

Non hanno timbri ufficiali, non hanno permessi, non hanno benedizioni: sono pensieri liberi e, dunque, in qualche misura sospetti.

Ma adesso li tieni tra le mani e questo, di per sé, ti rende complice.

Se riderai, bene!

Se ti sentirai irritato, ancora meglio: significa che queste pagine avranno colpito qualcosa di vero.

Se invece rimarrai indifferente, allora sì, avrò davvero fallito.

Ma non ci credo: il mondo in cui viviamo offre spunti più che sufficienti per indignarsi, ridere o, meglio ancora, fare entrambe le cose allo stesso tempo.

Io ho scelto la seconda via: non perché sia più semplice, né perché ignori la gravità delle cose, ma perché ridere è l’unico modo sensato di sopravvivere all’assurdità.

Benvenuto, dunque.

Questo libro non è un manuale di filosofia, non è un saggio storico e non è nemmeno un diario personale: è, semplicemente, un viaggio tra pensieri che non avrebbero mai dovuto vedere la luce.

Eppure, eccoli qui.

Pronti per essere letti.

Pronti per essere fraintesi.

Pronti per essere, soprattutto, non autorizzati.

Share